Durante los últimos 20 años, la cobertura mediática sobre cambio climático ha avanzado de forma clara: más noticias en medios, más especialización en las redacciones y más periodistas cubriendo el tema. Sin embargo, desde 2022 y de manera más acusada en el último año y medio, estamos entrando en una etapa distinta con una menor cobertura mediática del cambio climático en general, si bien hay algunas excepciones que trataremos en otra ocasión.

El tema está perdiendo tirón en los medios a pesar de que los impactos del cambio aumentan y las evidencias científicas son más alarmantes que nunca. Y es que los editores dan prioridad a otras cuestiones como las tensiones geopolíticas, la crisis económica o la seguridad. A esto hay que añadir una fatiga entre el público frente a un exceso de discursos catastrofistas.

Para entender qué está pasando y por qué proponemos esta reflexión necesaria porque la caída de la cobertura mediática del cambio climático afecta a la calidad del debate y, en última instancia, a la capacidad de los gobiernos y la sociedad para actuar.

Aquí desgloso cinco claves esenciales para interpretar lo que está ocurriendo.

1. Tras 20 años de ascenso, los datos muestran un punto de inflexión

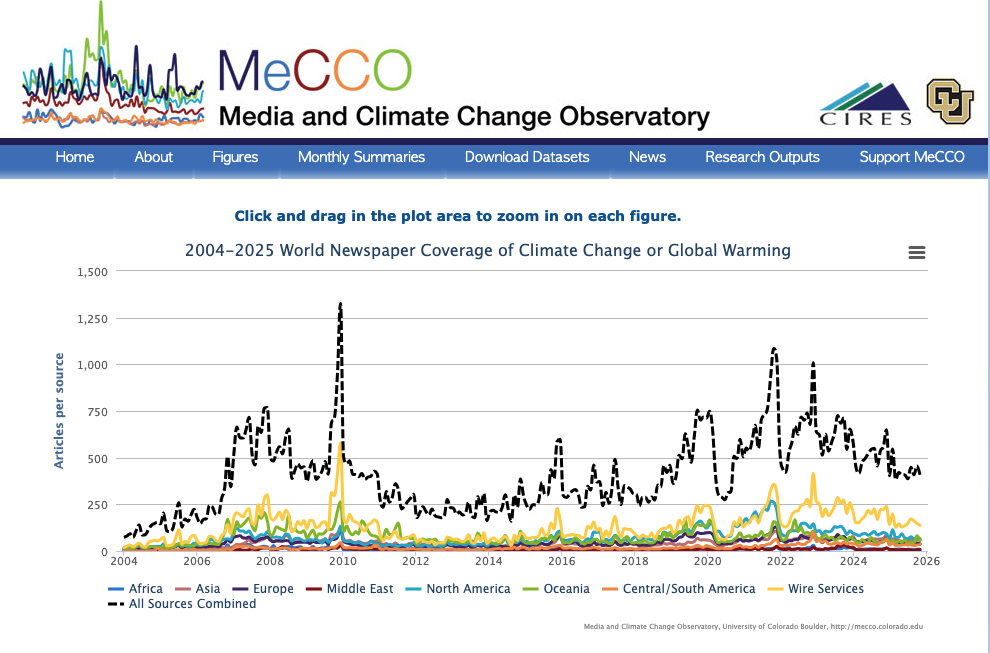

Los datos del Observatorio de Medios y Cambio Climático de la Universidad de Colorado Boulder, que analiza 131 medios en 58 países, incluida España, son claros: durante los últimos veinte años la atención mediática al clima ha ido creciendo de forma sostenida, aunque con altibajos que coinciden con hitos del proceso multilateral (como las COPs de Copenhague en 2009, París en 2015 o Glasgow en 2021), con grandes fenómenos meteorológicos extremos (como inundaciones, huracanes o tifones) y con momentos de fuerte movilización social (como las manifestaciones y movimientos juveniles de 2019 de Fridays for Future o Extinction Rebellion).

La COP de Glasgow en 2021 marcó uno de los repuntes más fuertes después del parón informativo de la pandemia. Pero a partir de ahí observamos una tendencia descendente. Sigue siendo más alta que antes de 2018, pero baja, y baja de forma persistente.

Los editores no dan tanto espacio al cambio climático, los políticos lo mencionan menos en sus discursos o cuando lo hacen es como arma política, las encuestas muestran una caída en la preocupación ciudadana para quien en cambio climático sigue siendo causa de preocupación pero menos que la crisis por el coste de la vida o la seguridad.

2. Menos cobertura, menos preocupación, menos presión política: un círculo vicioso difícil de romper

Aquí no hay debate sobre si la caída empieza en los medios, en los políticos o en la ciudadanía. Es un circuito cerrado que se retroalimenta.

Cuando el clima pierde espacio mediático, la ciudadanía deja de percibirlo como un asunto urgente. Cuando la preocupación cae, el clima pierde relevancia política. Y cuando pierde relevancia política, los medios lo cubren menos.

El resultado es una pescadilla que se muerde la cola: menos conversación, menos investigación, menos seguimiento y, por tanto, menos capacidad de mantener vivo un tema que exige continuidad. Esto es especialmente grave porque la física del clima no espera. Mientras la conversación se apaga, los impactos y las emisiones siguen acelerándose.

3. El cambio climático se está convirtiendo en un campo de batalla ideológico

En el último año, el cambio climático está siendo absorbido por la dinámica de la polarización política. El caso más extremo es Estados Unidos, donde la posición sobre el clima suele estar asociada a la identidad partidista. Pero en España también comenzamos a ver los mismos patrones: el clima, sus impactos y sus soluciones se utilizan para marcar distancia ideológica.

Esta politización rompe algo esencial: el consenso en torno a la ciencia del clima. La ciencia no da bandazos; la política, sí. Y cuando el clima se lee como una señal de identidad política y no como un fenómeno físico que afecta a todos, la conversación se vuelve más frágil y más volátil.

Para los periodistas, esto se traduce en un clima informativo más hostil, donde explicar lo que dice la ciencia puede percibirse como “posicionamiento político”, incluso cuando no lo es.

4. Récord de emisiones y un ecosistema informativo intoxicado por la desinformación

Mientras la conversación se enfría, los registros de emisiones siguen subiendo. 2025 apunta a ser otro año récord, con el límite de 1,5 °C superado de forma temporal y con impactos que crecen de forma exponencial, no lineal.

Y todo esto ocurre en un entorno donde la desinformación crece con rapidez. Las redes sociales funcionan como un espacio sin apenas regulación, donde los contenidos falsos corren como la pólvora. La desinformación climática, en particular, se está convirtiendo en un factor estructural del debate público. Y no se limita a las redes: poco a poco se cuela también en algunos medios.

Para el periodismo climático, esto significa trabajar en un contexto donde la claridad cuesta más y el ruido es mayor. Y donde los desmentidos, aunque necesarios, rara vez alcanzan la velocidad del contenido falso.

5. El papel del periodismo en la era del “salvaje oeste” informativo

Naciones Unidas, junto a la Presidencia de la COP30 en Brasil, ha lanzado una iniciativa para defender la integridad de la información climática. Es un paso importante, pero insuficiente si no cuenta con los recursos y el apoyo de las plataformas de redes sociales y los reguladores.

Los medios, en cambio, sí pueden actuar con impacto inmediato. En un entorno donde cualquiera puede publicar cualquier cosa sin consecuencias, el periodismo se convierte en una herramienta crítica para defender la información veraz: informar con rigor, contextualizar, verificar, desmentir, explicar tendencias y sostener una conversación pública fiable.

No podremos cerrar todas las puertas a la desinformación, pero sí podemos reforzar los contrapesos democráticos que la hacen menos dañina. Esa es, hoy, una de las misiones más importantes del periodismo climático.

Este análisis nace de mi intervención para el XVI Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) celebrado en Madrid los días 26 y 27 de noviembre de 2025. Agradezco profundamente la invitación y la labor de APIA, más necesaria que nunca, para sostener una información climática rigurosa en España. Ojalá esta reflexión y el debate auspiciado por APIA contribuyan a ampliar una conversación urgente para el futuro del periodismo y de la acción climática. Aquí puedes ver mi mensaje de vídeo completo.

Si trabajas en comunicación, periodismo o sostenibilidad y quieres continuar la conversación. Escríbeme a mariana@10billionsolutions.com y apúntate a nuestra newsletter.